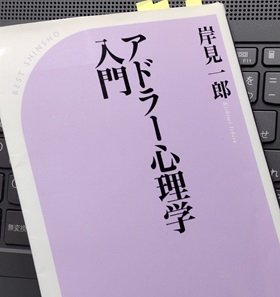

【書評】「アドラー心理学入門」岸見 一郎

2024/05/27公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★☆(87点)

要約と感想レビュー

アドラー心理学は成功哲学

この本を読むと、アドラーの考え方はフランクリン・コヴィの「7つの習慣」やデール・カーネギーの「道は開ける」の内容と似ている!と気づきました。私が成功哲学と思っていたことは、実は1870年生まれのアルフレッド・アドラーが既に考えていたことなのです。

まず、アドラーは育児の目標として、自立して社会と調和して暮らせることを示しています。そしてこれを実現する心理面として、私は能力がある、人々は私の仲間である、という信念を持つこととしています。つまり、行動は信念から出てくるものであり、適切な育児と教育によって信念が作られれば、自律的に行動できると考えるのです。これは、成功哲学でいうところのマインドセットでしょうか。

世の中には、自分の能力や環境を理由に自分にはできない、自分には無理だと考えて行動できない人がいます。これは、人生の課題から逃れようとしている兆候であると言っています。単に自分の行動の責任を、他のものに転嫁している場合が多いからです。

私には能力がある・・自分の人生の問題を自分の力で解決することができるという意味です(p43)

対等の関係で援助し協力し勇気づける

では、どういった育児や教育によって、問題は自分で可決できるという信念を持った自立的な人を育てることができるのでしょうか。

まず、親が子供を叩いたりすると、子どもは問題を解決するためには力によるしかないと学ぶとして否定しています。また、子どもよりも上の立場で、褒めたり、叱ったり、評価することで、子どもをやる気にさせようとすることも否定しています。つまり、子どもを厳しく叱った場合、勇気が子どもたちに残っていなければ、子どもの勇気をくじくだけだからです。

したがって、子どもが自分の課題に対応できる勇気を持つようにするためには、子どもと対等の関係で援助し、協力し、勇気づけることが大切であるというのです。評価するのではなく、「ありがとう」「うれしい」「助かった」と自分の気持ちを伝え、喜びを共有することが、子どもを勇気づけるのです。

評価するのではなく、喜びを共有すること、自分の気持ちを伝えることは勇気づけになります・・・「ありがとう」とか「うれしい」とか「助かった」といってみます(p70)

与えられているものをどう使うか

対等の立場で支援するとするのは、優しいようですが、実は自分の課題は自分で解決するように促すものであり、実は厳しいものなのです。アドラーは人生の意味は、自分が自分自身にあたえるものとしています。つまり、自分がこの人生でどのような境遇にいようと、どのような能力であろうと、自分に与えられているこの人生をどう使うかに集中するべきとしているのです。

一方で、社会は人より優れたものになれと、望ましい人間像を押しつけようとします。ところが、あらゆる面で人より優れていることは、実際難しいことです。人より優れていることを目標とすると、結果として劣等感を持つことになり、行動できなくなってしまう人が多いのです。

したがって、自分に存在するのは、「今あるがままの自分」だけでありあるがままの私を好きにならずに、幸福になることはできないということです。このように人は、自分自身の信念、思い込みによって自分の環境を意味づけており、私たちの行うすべてのことに私たちは全面的に責任があるとしているのです。

自分を受け入れること・・大切なことは何が与えられているかではなく、与えられているものをどう使うかである(p100)

過去の経験をどう解釈するか

世の中には、虐待を受けたからこの人は犯罪を犯した、愛情が不足したから子どもが学校に行かなくなった、不安なので外へ出られないと考える人がいますが、これは原因論で、アドラーは否定しています。アドラーは目的論であり、犯罪を犯すために虐待を理由にしている、学校にいかないために愛情不足を理由のしている、外へ出ないために不安という感情を創っていると考えるのです。

つまり、私たちの行動は、過去の経験によって決定されるのではなく過去の経験をどう解釈したかによって自分で決めると考えるのがアドラーです。だから、自分の性格は暗いと考えて、閉じこもることもできるし、自分は暗いのではなく、人を傷つけるということがないよう、いつも人の気持ちのことを考えていると考え、前向きに生きることができるのも人間なのです。

このように過去に縛られて動けなくなるより、未来の目的に合わせて、今の現状を前向きに解釈し、自分の人生を切り開いていける人間を目指すのがアドラー心理学と理解しました。

目的は過去にあるのではなく未来にある・・過去は変えることはできませんが、未来なら帰ることはできます(p57)

自分の居場所が大切

アドラーは「共同体感覚」といって、自己犠牲的な生き方ではなく、他者に貢献ができていると思えることが大切であるとしており、日本社会と親和性が高いと感じました。そして、自分の居場所があるということが、人が基本的に求めることであると理解していたのです。

ただ、共同体内のルールについては、その価値観は時代によっても文化によっても、人それぞれでも異なるものであるとし、相対的であるとしている点も多様性を認めている点で先進的だと感じました。岸見さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・先生に黒板消しを投げた・・少年は・・自分を実際よりも大きく見せようとしているのです(p54)

・自分がもはや必要とされないのではないかと考える老人は、子どもがいうことを何一つ断らない優しい老人になるか、がみがみ小言を言う批評家になる(p109)

・そもそも人と人とはわかり合えないということをアドラーは前提にしているのですが、だからこそ話し合うしかない、と考える(p89)

・門限があるとすれば、時間は違っても、子どもだけではなく大人にも門限がなければなりません(p91)

【私の評価】★★★★☆(87点)

目次

第一章 アドラーはどんな人だったか

第二章 アドラー心理学の育児と教育

第三章 横の関係と健康なパーソナリティ

第四章 アドラー心理学の基礎理

第五章 人生の意味を求め

著者経歴

岸見 一郎(きしみ いちろう)・・・1956年、京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋古代哲学史専攻)。京都教育大学教育学部、奈良女子大学文学部(哲学・古代ギリシア語)、近大姫路大学看護学部、教育学部(生命倫理)非常勤講師、京都聖カタリナ高校看護専攻科(心理学)非常勤講師を歴任。専門の哲学に並行してアドラー心理学を研究、精力的に執筆・講演活動を行っている。

アドラー心理学関連書籍

「生きる意味―人生でいちばん大切なこと」アルフレッド・アドラー

「アドラー心理学入門」岸見 一郎

「自己肯定感を高める、アドラーの名言」桑原晃弥

「定年後の人生を変えるアドラー心理学Adler's Barへようこそ」八巻 秀

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする