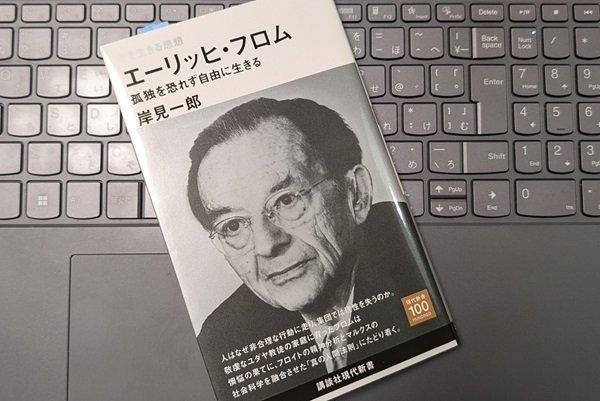

【書評】「今を生きる思想 エーリッヒ・フロム 孤独を恐れず自由に生きる」岸見 一郎

2025/02/12公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★☆(89点)

要約と感想レビュー

ナチスドイツからアメリカへ移住

「愛するということ」「自由からの逃走」で有名なエーリッヒ・フロムの思想について、「嫌われる勇気」の岸見さんが解説してくれます。

ユダヤ教正教派の両親を持つフロムは若い頃、タルムード(ユダヤの聖典)学者になりたかったという。ハイデルベルク大学で社会学、心理学、哲学を学んだフロムは、ナチスがドイツを掌握した後、スイスに移住し、1934年にアメリカへ移住するのです。

フロムは現代社会の中の人間が、あらゆる種類の権威に従い、本当の「自分」を持たず、「ひと」の顔色を窺い、「ひと」の意見に従い、「自分」の人生を生きられなくなってしまっているとしています。

そのような人は、たとえ良くないことであっても命じられたらドイツの親衛隊長アイヒマンのように権威に従うだろうというわけです。

多くの人、つまり正常な人は、あまりに適応しすぎているので、自分自身のものをすべて捨ててしまっている(フロム)(p118)

なぜ戦争は続くのか

1914年、フロムが14歳の時に第一次世界大戦が起きます。両陣営とも侵略するつもりはなく、領土を守るだけだといっているのに、なぜ戦争は続くのか。なぜわずかの領土と指導者の欲求のために、数百万人の人間が死ぬことになったのか。

万物の王者である人間は、技術と知識を持っているにもかかわらず、なぜそれらを平和と幸福のためにだけに使えないのか、フロムは矛盾を感じたのです。

現代社会は、自分の幸福ではなく、お金、名声、権力を得ること、自分の役割・義務を果たすことが成功であると教えており、自分のしていることが自分のためになっているという幻想を持っているとフロムは考えました。

ヒトラーが政権を握ってからヒトラーに抵抗するのでは遅すぎるのです。ヒトラーのような権威と闘い、日本でいう空気に従わないためには、それらを疑う見識が必要なのです。

だから人間は学習が必要であり、人間としての自分にとっての善悪を知る能力を学ぶ必要があるとフロムは考えたのです。

ヒトラーの征服が始まってからヒトラーに抵抗を始めるのでは、始める前にすでに負けている・・学習が必要である・・人間としての自分にとっての善悪を知る(フロム)(p120)

多くの人が成功や名声を目指す社会

哲学的なところでは、人が「自分は何のために生きているのか?」と悩むのは、「人間は必ず死ぬ」からだとフロムはとらえています。「人間は必ず死ぬ」のであるから、人はパンのみにて生きるにあらず、「何かのために」行動するというわけです。

そしてその「何か」が巨大なものである場合、一生はあまりに短く、自分だけで完全に実現することはできません。そこで、システムを導入して、個人を超えた大きなものを達成しようと考えるのです。

そして、「何のために生きているのか?」という問いに答えを与え、教え、伝えるシステムは「宗教」といわれています。

また、多くの人が成功や名声や権力を目指し、征服と支配を実現するシステムを作ろうとする人もいます。だからこそ万物の王者である人間は、偉大でありながら、危険であるということなのでしょう。

権威と闘い、権威に従わないためには、権威が持ち出すものが伝統、迷信、習慣など、権威にもとづくものであるとすれば、それらをすべてを疑わなければならない(p51)

「理性」と「愛」が人類を救う

フロムは、人間として「理性」と「愛」を発達させることを勧めています。

「理性」とは自分で考え、不適切な権威や一般常識に対して「ノー」という勇気を持つことです。人は生きていく中で、何が「よい」のか基準、すなわち「理性」を持つ必要があるのです。

そして、「愛」とは他者を敵だと思うのではなく、他者を隔てる壁を壊し、他者を仲間として結びつける勇気です。だから愛とは与えられるものではなく、「与える」こと、愛すること、それ自体が喜びだというのです。

フロムは他人の価値観ではなく、自分の価値観に基づいて、自分の力を発揮させて、自分の人生を楽しむことが大事だと言っているように感じました。岸見さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・魂の救済こそがもっとも重大な課題とされるユダヤ世界・・近代の世界は金儲けを追求する。フロムは子どもの頃から、金儲けのために生きることは人生を失うこと、魂の救済を放棄することだと感じていた(p17)

・自分で決めれば、自分がその責任を負わなければならない・・・「自分自身の運命に最終的な責任を持つこと」を拒む人は多い。このような人はフロムによれば、「自由の重荷」から逃れようとしているのである(p58)

・自分の力を発揮することで、つまり、生産的に生きることによって自分の人生に与える意味の他には人生に意味はないということ、そして、いつも目覚めて、活動、努力することによってのみ重要な一つの課題(われわれの存在の法則によって課せられた限界の範囲内で、われわれの力を完全に発揮すること)に失敗しないようにすることができる(フロム)(p119)

【私の評価】★★★★☆(89点)

目次

第1章 よそ者として生きる

第2章 ヒューマニズム的倫理学

第3章 権威の本質

第4章 自由からの逃走

第5章 フロムの性格論

第6章 「愛」とは何か

第7章 フロムの遺産

著者紹介

岸見 一郎(きしみ いちろう)・・・1956年生まれ。哲学者。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋哲学史専攻)。奈良女子大学文学部非常勤講師などを歴任。専門のギリシア哲学研究と並行してアドラー心理学を研究。

エーリッヒ・フロム(Erich Seligmann Fromm)・・・ドイツの社会心理学者、精神分析家。1900年、フランクフルト生まれ。ユダヤ教正教派の両親のもとに育ち、ハイデルベルク大学で社会学、心理学、哲学を学ぶ。ナチスが政権を掌握した後、スイス・ジュネーブに移り、1934年にはアメリカへ移住。1941年に発表した代表作『自由からの逃走』は、いまや社会学の古典として長く読まれ続けている。その後も『愛するということ』(1956年)、『悪について』(1964年)などを次々と刊行する。1980年、80歳の誕生日を目前にスイス・ムラルトの自宅で死去。

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする