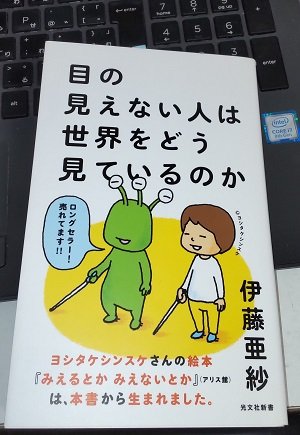

【書評】「目の見えない人は世界をどう見ているのか」伊藤亜紗

2023/03/15公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(74点)

要約と感想レビュー

視覚障害者のリアル

目の見えない人、つまり視覚障害者6人にインタビューをしながら、視覚障害者のリアルはどうなっているのかまとめた一冊です。最初のエピソードは、著者の所属する東京工業大学の大岡山キャンパスを歩いているとき、視覚障害者が語った「大岡山はやっぱり山なんですね」という一言です。坂を下っているという感覚と、大岡山という地名から、山を歩いていると考えたわけです。

目の見えない人は、歩いている感覚で周辺を立体的にサーチしています。つまり、頭の中に作り上げたイメージの中を歩いているわけです。実は目が見える人でも方向感覚がなく迷子になる人は、頭の中に正確なイメージを作ることができない人なのかもしれないと思いました。

「大岡山はやっぱり山で、いまその斜面をおりているんですね」(p47)

視覚障害者は転ばない

二つ目の面白いエピソードは、著者と同じ電車に乗り合わせた視覚障害者が、急な減速でもまったくバランスを崩さなかったという事例です。吊り革につかまった多くの人がバランスを崩してよろめく中で、その白杖を持った視覚障害者はつり革にも手すりにもつかまらずに、普通に立っていたというのです。

つまり視覚障害者は、危険を感じたらすぐに対応できるような余裕を、常に持っているということです。「見えなくなってからかえって転ばなくなった」という証言を証明しているということなのでしょう。

見えない人の体とは、サーチ能力と平衡感覚を日々鍛えている(p126)

目の見えない人の世界

私にとってはブラインドサッカーが驚異のテクニックに思えるのですが、実はメッシや三笘のようなプロ選手となるとボールをあまり見ていないという。つまり、ブラインドサッカーではボールを足元に置き、細かくボールにタッチすることでボールをコントロールするのですが、メッシも三笘同じなのです。ボールが足元にあるから、いつシュートが来るかわからないという効果もあるのです。

目の見えない人の世界が少し垣間見えました。目が見えなくても芸術鑑賞という取り組みも面白いと感じました。伊藤さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・足の裏の感触で畳の目の向きを知覚し、そこから部屋の壁がどちらに面しているかを知る(p6)

・外から聞こえてくる車の交通量からおよその時間を推測する(p6)

・日本の視覚障害者の点字識字率は12.6%(p89)

【私の評価】★★★☆☆(74点)

目次

序章 見えない世界を見る方法

第1章 空間―見える人は二次元、見えない人は三次元?

第2章 感覚―読む手、眺める耳

第3章 運動―見えない人の体の使い方

第4章 言葉―他人の目で見る

第5章 ユーモア―生き抜くための武器

著者経歴

伊藤亜紗(いとう あさ)・・・1979年東京都生まれ。東京工業大学リベラルアーツセンター准教授。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文系に転向。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。日本学術振興会特別研究員などを経て2013年より現職。研究のかたわら、アート作品の制作にもたずさわる

視覚障害者関連書籍

「目の見えない白鳥さんとアートを見にいく」川内 有緒

「目の見えない人は世界をどう見ているのか」伊藤亜紗

鉄塔文庫関係書籍

「八日目の蝉」角田 光代

「絶望名人カフカ×希望名人ゲーテ: 文豪の名言対決」頭木 弘樹

「囚人服のメロスたち 関東大震災と二十四時間の解放」坂本 敏夫

「コルシア書店の仲間たち」須賀 敦子

「掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集」ルシア・ベルリン

「春にして君を離れ」アガサ・クリスティー

「目の見えない人は世界をどう見ているのか」伊藤亜紗

「珠玉」開高健

「滅私」羽田 圭介

「へろへろ」鹿子 裕文

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする