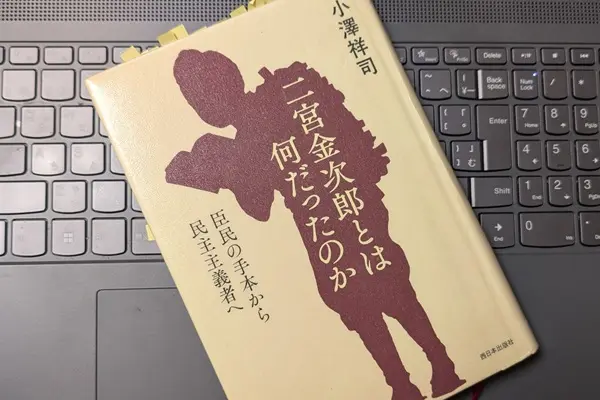

【書評】「二宮金次郎とは何だったのか 臣民の手本から民主主義者へ」小澤 祥司

2025/08/22公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★☆(80点)

要約と感想レビュー

金次郎は農民で成功したわけではない

二宮金次郎(二宮尊徳)ほど、一般に知られているイメージと実際とが違う人は珍しいのではないでしょうか。確かに二宮金次郎は、子どもの頃、洪水で田畑を失い、父母も亡くし、親戚に世話になりながら、独学しながら家を再興しました。

しかし、著者が強調するように金次郎は農民として農作業に打ち込んで成功したわけではないのです。金次郎は自ら開墾したり、買い戻した田畑を小作に出し、自分は住み込みをして現金収入を得ていました。また、金を貸して利息で稼ぎ、米の売買にも手を出していました。薪山の伐採権を買って、薪の販売でも収入を得ているのです。農業を中心に儲かるビジネスを組み合わせていたのです。

二宮尊徳が知られるようになったのは、尊徳と一緒に福島県の相馬で仕法を行った富田高慶が「報徳記」を書き、これを明治天皇が閲覧し、「広くこれを知らしむべし」とお達ししたからです。

また、幸田露伴が書いた「二宮尊徳翁」の挿絵「負薪読書図」を元にして、彫刻家・岡崎雪聲が明治43年に二宮尊徳の銅像を鋳造しました。この銅像を見た明治天皇が、気に入って買い求めました。この頃から全国の小学校に金次郎像が建てられていくのです。

実はこの「報徳記」、特に金次郎幼少期の頃の内容は伝聞によるもので、かなり盛った内容となっていました。例えば、幼少時のは貧しくて本を買う余裕などなかったし、回村頻度も毎日ではなく2日に1回程度であったという。

富田高慶は、「報徳記」を旧相馬充胤(みちたね)に贈った。翌年、充胤がこれを浄書して明治天皇の叡覧に供すると、天皇から「広くこれを知らしむべし」」との達しがあった・・・大日本農会が農商務省版「報徳記」を会員向けに印刷・配布した(p101)

報徳金を無利子で貸し出す

そもそも金次郎の報徳仕法は、「勤・倹・譲」を基本とした実利的なものでした。「勤」とはコツコツ働くこと。「倹」とは決まった範囲で生活し、報徳金を生み出すこと。「譲」とは、報徳金を必要な人のために無利子で融通することです。

当時の借金の利率は年20%が普通で、十両を借りれば利息は毎年二両。毎二両を支払い続けたとしても、元金は減らないのです。これが無利息なら、年二両支払えば五年で元金を返し終わるのです。

ただし報徳仕法では、お礼として一年から数年間、同じ年二両を供出させていました。実質的には利息ですが、年二割よりは安いし、実際喜んで供出する人が多かったというのです。

「報徳記」を書いた富田高慶は 「勤倹譲」を「至誠、勤労、分度、推譲」の四つにまとめ直しました。最初に「至誠」が入ったことで実利的であったはずの報徳仕法が道徳的なものになってしまったと、著者は分析するのです。

さらに「報徳記」の内容も、「至誠」という点で事実を盛った内容になっており、それがそのまま模範として取り上げられていったというわけです。

「報徳記」に描かれた金次郎は、勅語の・・徳目にぴったりと当てはまる、実に都合のよい人物だった・・「報徳記」に出てくるおもに子ども時代の金次郎の話には、真実かどうか疑わしいもの、あるいは誇張されたものが多々見られる(p157)

年貢を固定して農民の負担を減らす

二宮金次郎が行った報徳仕法を詳しく見てみると、現代でも参考となるものでしょう。当時は天明の大飢饉の後で、餓死者や逃散によって農村の人口が減り、田畑は荒れ、生産量が半減していました。

それに対し、政府である藩は、税収を維持するために、増税し年貢を厳しく取り立てたのです。それが余計に農民の反発を生んでいました。

そこで金次郎は、藩の分度(収入と支出)を10年間、確定させます。農民からすると年貢が10年間固定。収穫が増えても固定なので、実質的な減税です。精を出して働けば、増えた収穫は自分のものになるのでやる気が出るのは当然でしょう。

また、金次郎は現場を歩き、熱心な農民を表彰して、鍬や鎌を与えたり、新たな土地を開墾した者には報償として米や金を与えています。開墾資金が必要なものには無利子で貸し付けたのです。人口を増やすために農家の次男、三男の分家を奨励し、さらに移民を受け入れました。そして、生活困窮家庭に幼児養育金を支給したのです。

こうして見てみると、人口が減る中で農民にやる気を出させ、足りないものは入手できる仕組みを作り、金次郎は具体的な手を打っているのです。収支ばかり記にして、増税ばかり考える藩の役人の姿は、現在の財務省と同じであり、何ら変わっていないのだと思いました。

(小田原)藩主忠真にも知られる存在となった金次郎は、統一されていなかった年貢米を量る一斗(約18リットル)升の標準化も提案し、実現させている(p17)

金次郎は道徳家ではなく経営者

二宮金次郎のエピソードが、修身の教科書に取り上げられるようになったのは、明治30年ごろからです。父母へ孝行の大切さや、農民の不平不満を祖先の不徳や日ごろの自分の行いが原因であり、徳を積むことを教える金次郎が紹介されたのです。

著者の不満は、現在の小学校道徳の教科書に明治時代の修身の教科書と同じように道徳的な視点で金次郎が紹介されていることです。著者の希望としては、道徳的な二宮金次郎ではなく貧乏からお金持ちになる方法、小を積み立て大を作る習慣、人を動かす心理学などを学校で教えてもらいたいのでしょう。

本書の後半は日本の歴史をなぞりながら、どこに金次郎が出てくるんだろうと思いながら読みました。もう少し金次郎に焦点を当てたほうが読みやすかったかもしれません。小澤さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・死期の近いことを覚悟した金次郎は、自分が死んだのちは自分がどのように行動してきたかをよく思い返し、手紙や日記をひもといて、それらから学び仕法の手本とせよと教えたのである(p3)

・明治25年・・岡田良一郎は平田とともに・・報徳社こそが信用組合たるべしと主張。自ら立ち上げた勧業資金組合を率先して掛川信用組合に改組し、その初代惣代(理事長)に就任した・・事実上これが日本最初の信用組合とされている(p118)

・明治39年3月に設立されたのが半官半民の教化団体「報徳会」・・二宮金次郎の窮民救済、衰村再興の仕法とはまったく異なる、精神運動としての報徳であり、言葉を換えれば国家のための報徳であった(p177)

▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る

小澤 祥司 (著)、西日本出版社

【私の評価】★★★★☆(80点)

目次

第1部 金次郎とその継承者たち―報徳運動のひろがり

第2部 金次郎が求められた時代―臣民の手本から民主主義者へ

著者経歴

小澤 祥司(おざわ しょうじ)・・・環境ジャーナリスト。1956年、静岡県掛川市生まれ。東京大学農学部卒業。主に生物多様性、自然エネルギー、持続可能な社会をテーマとして執筆。大日本報徳社のある静岡県掛川市の出身で、二宮尊徳は20年来のテーマ。東日本大震災と原発事故後に、やはり尊徳と関わりの深い福島県相馬市を訪れたことをきっかけに、明治維新後の二宮尊徳像や報徳運動を詳細に掘り起こしてきた。

減税関連書籍

「図解「減税のきほん」新しい日本のスタンダード」小倉 健一, キヌヨ, 土井 健太郎

「安倍晋三vs財務省」田村秀男,石橋文登

「二宮金次郎とは何だったのか 臣民の手本から民主主義者へ」小澤 祥司

「財務省亡国論」高橋 洋一

「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」松下 幸之助

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする