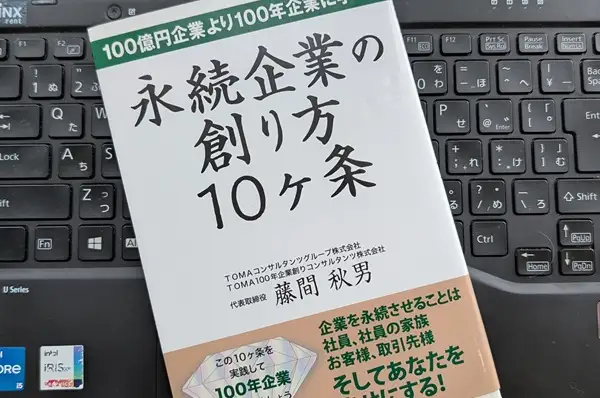

【書評】「永続企業の創り方10ヶ条: 100億円企業より100年企業に学べ!」藤間秋男

2025/08/26公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★☆(81点)

要約と感想レビュー

10年存続する企業は5%

100億円企業より100年企業というタイトルに惹かれて手にした一冊です。確かに、会社を起業して大きくするのは難しいことですが、事業承継するのは自分でコントロールできないところも多いので、もっと難しいのではないでしょうか。

日本経済新聞社の調査では、設立3年後に存続している企業は38%,5年後は15%,10年後は5%だという。国税庁の調査でも、設立3年後に存続している企業は65%、5年後は15%、10年後は6.3%、20年後は0.39%、30年後は0.025%だというのです。

事業承継が企業設立から30年以降だと考えれば、事業承継に悩むということは、市場から認められた立派な会社であるという証拠だと思います。

世界最古の企業ベスト6・・金剛組(578年創業)・・西山温泉慶雲館(705年創業)・・古まん(717年創業,温泉旅館)・・法師(善吾楼)(718年創業)・・TECH海発(760年創業,鍛冶~精密機械)・・源田紙業(771年創業)(p13)

長寿企業の特徴

一般的な長寿企業の秘訣を見てみましょう。本業重視,信頼経営,徹底した職人精神,血縁を越えた後継者選び(婿養子),保守的な企業運用などが紹介されています。

本業重視は当たり前のように感じますが、信頼経営は、お客様から信頼されているから長寿であるということです。この本では、石川酒造の代々の教え「人が良心的ならざるとき,良心的になることが長い信用を確保する唯一の道だ」を紹介しています。

血縁を越えた後継者選び(婿養子)については、日本独自のものですが、身内から適任者がいなければ、社内か取引先や知り合いなどのつてで適任者を探し、婿養子にしてしまうのです。実際、スズキ自動車や、お茶の竹茗堂など婿養子の経営者のときの方が,業績が伸びる事例が多いという。お婿さんはしがらみがないので,変わったことができるからなのかもしれません。

保守的な企業運用については、継続を目的とした身の丈にあった経営ということで、太田胃散を紹介しています。太田胃散では,社員の顔が見え,直接コミュニケーションしやすい250人くらいで運営しているという。

石川酒造・・・代々の教えとして「古きを言うな。人の悪を言うな。政治を言うな」,「贅沢はするな,不自由はするな」・・「人が良心的ならざるとき,良心的になることが長い信用を確保する唯一の道だ」(p128)

天変地異を耐えしのぐ

火災、戦争、津波、地震があると、企業は事業継続が難しくなることがあります。

株式会社虎屋は1788年の天明の大火で、京都の3/4が焼けて、経済は停滞、虎屋の経営も悪化しましたが、行動規準を示した「掟書」を策定し、生き残ったという。また戦争時、虎屋では材料の仕入れができなくなりました。虎屋ではお菓子の代わりにパンを作り、喫茶事業で稼いだという。

和菓子の榮太楼総本舗も戦争中はパンや佃煮を作り,喫茶事業で金を稼ぎ,窮乏期をしのいだのです。

株式会社千疋屋(せんびきや)は日本初のフルーツ専門店として、フルーツパーラーの前身となる果物食堂を1887年に開設しましたが、東京大空襲で店舗の多くが焼失。それでも、事業を再建しているのです。

戦争末期から戦後にかけて,原材料の仕入れができなくなった・・虎屋はパンを作り喫茶事業,榮太楼総本舗もパンや佃煮を作り,その後喫茶事業で,窮乏期をしのぎました(p75)

伝統を伝える

社長の最後にして最大の仕事は、安心して任せられる後継者にバトンタッチすることであり、伝統を伝えていくことでしょう。鰹節の株式会社にんべんでは、江戸時代から近江商人でいう「三方よし」の考え方が伝わっているという。

山本海苔店では,2代目から日々書き留めていた日記があり,家を継ぐ者にしか見せず、門外不出だそうです。また、石川酒造でも二百年以上、当主が日記を書いており、石川酒造を継ぐ者が承継していく義務となっているという。

このように企業の伝統が何十年、何百年と承継され、市場からの期待と信頼に常に答え続けるということは大変でもあり、素晴らしいものでもあると感じました。藤間さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・TOMAコンサルタンツグループ(成長し続けている130年企業グループ)が実践していること・・・お客様へのカミナリカード・・お客様の脱税・違法行為や,パワハラ・セクハラなどがあり,担当だけでは解決できない場合・・場合によっては,お客様に,こちらから解約を求めることもあります(p168)

・株式会社龍角散・・のどの専門メーカーとしてのポジションを作り上げ・・服薬補助ゼリーもオンリーワン商品・・微粉末の「龍角散」の売り上げは全体の20%を切っている・・経営方針は「真似せず真似されず」・・「余計なお金は稼がない」・・「すべては社会貢献のために」(p136)

・木野親之氏が35歳で再建会社(松下電送)の代表取締役になったとき・・・紙3枚分もある欠陥を書き出して「再建は難しい」といったところ,「君なあ,これひとつひとつ解決すれば,全部会社の財産に変わるんやで。欠陥は宝や」と(松下幸之助が)激励してくれた(p26)

▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る

藤間秋男(著)、平成出版

【私の評価】★★★★☆(81点)

目次

第1章 つぶれる企業と永続する企業

第2章 永続企業の創り方10ヶ条

第3章 後継者の探し方

第4章 老舗企業の特徴

第5章 老舗の実例に学ぶ

第6章 TOMAコンサルタンツグループ

(成長し続けている130年企業グループ)が実践していること

著者経歴

藤間秋男(とうま あきお)・・・・TOMAコンサルタンツグループ株式会社代表取締役会長。TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社代表取締役社長。1952年東京生まれ。慶應義塾大学卒業後、大手監査法人勤務を経て、1982年藤間公認会計士税理士事務所を開設。2012年より分社化して、TOMAコンサルタンツグループ株式会社を母体とする200名のコンサルティングファームを構築。100年企業創りと事業承継をライフワークとし老舗企業を集めたイベント「100年企業サミット」を主催する。

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする