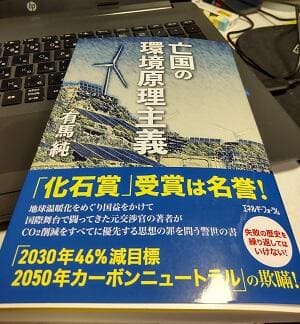

【書評】「精神論抜きの地球温暖化対策―パリ協定とその後」有馬純

2018/12/15公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(70点)

要約と感想レビュー

温暖化対策が日本の競争力を弱める

地球温暖化対策については、京都議定書という苦い記憶があります。世界一の省エネ国家である日本が、地球温暖化防止対策としていったいいくら支払ったのか。電力業界だけでも毎年1000億円くらい支払っていましたので、1兆円弱が流出したと言われています。効果も根拠も明確でないなかで、歴史に刻まれる愚かな寄付行為だったと思います。

著者の意見は、国際競争力を考えた交渉をすることです。例えば、炭素価格議論は世界均一の炭素価格を導入することが、日本だけが国際競争力を失わないようにするために必須なのです。

地球温暖化防止に真剣ならば原子力発電所の新増設が必要(p152)

再生可能エネルギー固定価格買取制度は悪手

日本は、実質的な炭素課税として、エネルギー課税、省エネ規制、再生可能エネルギー導入策、自主行動計画など、多くの既存施策が存在します。これらの施策を統合した全体の炭素コストを他国と比較して、日本の国際競争力が弱くならないようにしなくてはいけません。

ただし、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)は、買取額3.3兆円が想定され、削減された二酸化炭素排出係数を0.5kg/kWh、回避可能費用を10円/kWhと仮定すると、FITによるCO2削減費用はトン当たり約5万円程度と高額になり、効率が悪いという。

クレジット価格が・・5ユーロ程度では、低炭素経済に向けた投資を促すことにならない。それどころか、石炭火力を燃やして安価なクレジットを購入しても十分ペイするすることになってしまう(p194)

温暖化対策は愚かな政策

世界の4%しかエネルギーを消費していない省エネの発達した日本がさらに温暖化ガスを削減するのは非常に困難です。そもそも温暖化ガスで地球が温暖化するとしても、その影響度は科学的に明確になっておらず、他の要因がが大きい可能性も捨てきれません。

これで地球が寒冷化でもしたら温暖化ガスを排出を増やす政策を行うのでしょうか。温暖化対策は、人類がいかに愚かであったのかの事例となることでしょう。有馬さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・国連交渉を通じて、「IPCCが2℃目標を勧告している」との言辞が繰り返されてきたことは大きな問題である。IPCCは、気候変動に関する科学的知見を偏りなく集大成して国連に報告することがミッションであり、特定のシナリオや政策を推奨することは禁じられている(p93)

・現実には、気候感度の想定値についての科学的コンセンサスはない。IPCC第5次評価報告書では、1.5~4.5℃の範囲のなかに入っている可能性が高いとされたが、最良推定値については合意が求められなかった(p97)

・2020年までに1990年比で25%の温室効果ガスを排出削減するとの中期目標を掲げている・・・25%目標はもともと根拠の乏しいものであったが、福島第一原子力発電所事故により、いよいよ実現可能性がゼロになった以上、見直しは当然のことであった。その際、併せて、その先に置かれた2050年80%目標も見直すべきであった(p139)

エネルギーフォーラム

売り上げランキング: 89,769

【私の評価】★★★☆☆(70点)

目次

第1章 COP21への長い道のり

第2章 COP21に向けての争点

第3章 COP21はどう進んだのか

第4章 COP21はなぜ成功したのか

第5章 パリ協定で何が決まったのか

第6章 パリ協定をどう評価するか

第7章 世界は脱炭素化に向かうのか

第8章 26%目標達成のカギは原子力

第9章 長期戦略と長期削減目標

第10章 地球温暖化防止に取り組むならば原子力から目をそらすな

第11章 長期戦略の中核は革新的技術開発

第12章 炭素価格論について考える

結びにかえて

参考資料:パリ協定採択に関するCOP決定及びパリ協定全文

著者経歴

有馬純(ありま じゅん)・・・1982年東京大学経済学部卒。同年通商産業省入省。入省時を含め、資源エネルギー庁国際資源課に4回勤務(新入生、補佐、企画官、課長)。1996年から3年間OECD日本政府代表部参事官、2002年から3年間IEA(国際エネルギー機関)国別審査課長。2001~2002年、資源エネルギー庁企画官として、2008~2011年、大臣官房審議官地球環境問題担当として、地球温暖化交渉に関与。気候変動枠組条約締約国会合(COP)にはこれまで11回参加。2011~2015年日本貿易振興機構(ジェトロ)ロンドン事務所長兼経済産業省地球環境問題特別調査員。2015年8月より東京大学公共政策大学院教授

この記事が参考になったと思った方は、

クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓ ![]()

![]()