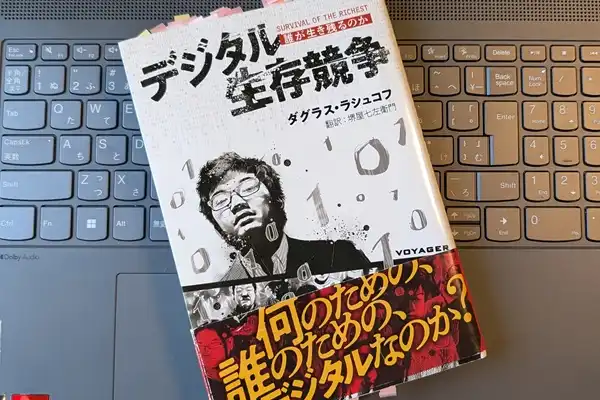

【書評】「デジタル生存競争: 誰が生き残るのか」ダグラス・ラシュコフ

2025/11/14公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(73点)

要約と感想レビュー

資本主義の暴走

著者はニューヨーク在住の評論家です。内容としては、資本主義の行きすぎを批判しています。

具体的には、ジャック・ウェルチのように何万人もの技術者を解雇し、金融部門で手っ取り早く稼いで、多額の退職金を手にする経営者たち。これは納得。

サブプライムローンの本質は、住宅の価値が上がることを前提に、それを担保に5年間「利子のみ支払い」のような高リスク債権の集合体で、ギャンブルに近いものです。それらはパッケージされ、中味を理解しない投資家に販売され、住宅の価値が下がると支払いができなくなり、関係者は破綻することになるのです。これも納得。

宅配ネットサービスやネット会議など便利になる一方で、人と会うことのない職場や授業が増え、ロボットができない労働は、貧乏人への押し付けられている。これは社会主義者もよく使う誇張した主張でしょう。

IT企業を立ち上げて、株式上場して売却して稼いでいるIT億万長者は「進歩、未来、変革、勝利」などを語りますが、これは征服、植民地化、支配、収奪といった植民地時代の考え方と同じだとしていますが、これは検討が必要でしょう。

ゼネラルエレクトリック(GE)のCEO、ジャック・ウェルチは・・洗濯機を売って得られる利益よりも、洗濯機の購入資金を貸すことによって得られる利益のほうが多いことに気が付きました(p148 )

富裕層の不安と対策

面白いのは、富裕層の一部が破滅の日のために準備しているということでしょう。破滅の日とは、環境破壊、社会不安、核攻撃、太陽嵐、死病のパンデミック、コンピュータウィルスなどです。

著者は、資産数千億円の証券会社の社長から自分専用の地下防空壕設備が完成するが、警備隊を支配するためにはどうすればよいか質問されたのです。

富裕層の一部は、気候変動、海面上昇、世界的パンデミック、資源枯渇などのリスクヘッジを考えているのです。イーロン・マスクは、AIが狂暴化して人間に反抗した場合に、逃げ込む場所として火星を植民地化しようと計画してます。データ分析のパランティアのピーター・ティールは老化防止、長寿科学に投資しています。

エプスタインは自分の精子で数百人の女性に受精させるという計画を立て、ニューメキシコ州にある農場で、そこに20人の女性を住まわせて妊娠させる計画でした。著者はこうした独善的な億万長者に行動を批判していますが、一部の億万長者を取り上げて、強調しているだけのようにも感じました。

現代社会で最も権力を持つ人々は、自らの征服行動の影響によって、世界そのものが人々の住めない状態になると考えています(p28)

資本主義は植民地主義

こうした資本主義の企業中心の考え方は、新約聖書の構造に近いものであり、困難、進歩、世界の終わりと続くとしています。そして著者は、征服(独占)へ向けて進もうとする傾向は、人間の潜在的な性質であるともしています。

歴史上、侵略者は成功を収め、最終的にニーチェやヒトラーが理想化してヨーロッパ人種の祖先とされたとしています。ここはアーリア人の話だと思われますが、翻訳がわかりにくすぎます。

資本主義の歴史については、君主が国民に「国の貨幣」を使うことを強制し、利子を付けて返さなければならないために、絶え間ない成長が追求されることになったとしています。

資本主義が成長を追求することで、植民地拡大の流れとなり、現代社会でも事業を拡大しようとする企業にとって、地域の住民は収奪される先住民であるとしています。これも社会主義者のような歪曲だと思います。

独占的な植民地資本主義が収奪する構造は、現在も依然として進行中です(p124)

著者の代替え案

残念なのは、ではどうするべきか代案としての著者の意見が検討不足なことです。専門家ではないので仕方がないところがあると思いますが、残念です。

まず、著者の主張は環境保護です。投資対象は、石油階差ではなく再生可能エネルギーにして、エネルギー自給、カーボンニュートラルで地球に優しいユートピアが実現するとしています。

エネルギーについては私は水力が有力で、太陽光・風力はノイズと理解していますので、もう少しエネルギーについては学んでいただきたいところです。

また、「内部限定経済」として、労働者の組合が、自分たちの退職年金を株式市場ではなく、組合の労働者を雇用する建設プロジェクトに投資することを紹介しています。

グローバルより地域経済を重視しているとわかります。

不満中心の一冊ですが、面白い語り口で共感する人も多いのではないでしょうか。ただ、不満ばかりで代案が稚拙なのが残念でした。別の本も読んでみます。ラシュコフさん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・億万長者たちは・・「勝利」とは、自分たちが金儲けをすることによる害悪から自らを隔離するのに十分な資金を稼ぐことである、という考え方に支配されています・・このようなシリコンバレーの逃避的な態度を「マインドセット」と呼ぶことにしました(p27)

・彼らが勧める商品やアイデアは変わったかもしれませんが、それを販売して利益を得るために使っている方法や根本的な考え方は同じままです・・・収奪、支配、排他主義を続けているのに、グローバルな意識改革という美しい言葉でカモフラージュしただけ(p195)

・ハリバートンが戦争後のイラクの警備やインフラを引き受けたり、パランティアのような監視技術企業が9・11事件以後に契約を獲得したり、貧困と犯罪が増加するたびに刑務所産業が業績を伸ばしたり・・危機を利用して利益を得ている人々は、その危機を永続化させ・・利益がそこから還流するシステムを永続化させようとしています(p223)

・電力の大部分を再生可能エネルギーによって賄うためには、風力発電や太陽光発電を今の20倍に増やす必要があるでしょう。しかし、地球上に存在するレアアース金属は、それだけの発電システムを設置して、さらに数十年ごとに交換するのに十分な量ではありません(p232)

▼続きを読む

Amazon.co.jpで詳細を見る

ダグラス・ラシュコフ(著)、株式会社ボイジャー

【私の評価】★★★☆☆(73点)

目次

はじめに マインドセットとの出会い

1.隔離の方程式 億万長者の防空壕戦略

2.合併と買収 彼らは出口戦略を必要としている

3.母の子宮に戻りたい テクノバブルに包まれた安全

4.ダムウェイター効果 見えないものは忘れられる

5.利己的な遺伝子 道徳よりも科学主義

6.全速力で前進 非人間化と支配と収奪

7.指数関数的成長 行き詰まれば別次元のメタへ

8.説得的技術 ボタン1つで彼らを消せるなら

9.バーニングマン からの展望 私たちは神のように

10.グレートリセット 世界を救うために資本主義を救う

11.鏡に映ったマインドセット 抵抗してもムダだ

12.コンピューター的因果応報 自業自得

13.パターン認識 全ては元に戻る

著者経歴

ダグラス・ラシュコフ(Douglas Rushkoff)・・・1961年生まれ。米国ニューヨーク州在住。 第1回「公共的な知的活動における貢献に対するニール・ポストマン賞」を受賞。『Program or be Programmed』(『ネット社会を生きる10ヵ条』ボイジャー)、『Throwing Rocks at the Google Bus』(グーグルバスに石を投げろ)、『Team Human』(『チームヒューマン』ボイジャー)など多数執筆。『「デジタル分散主義」の時代へ』という論考が翻訳されている。

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする