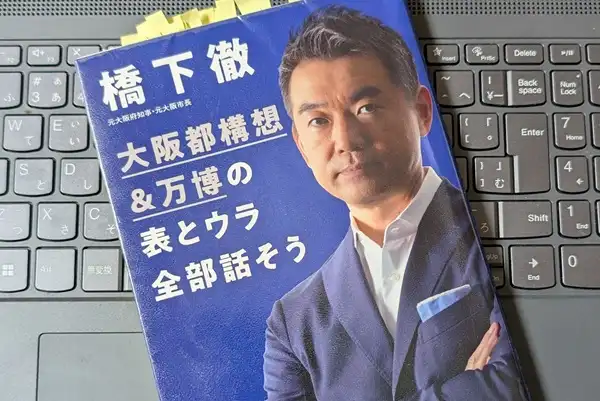

【書評】「大阪都構想&万博の表とウラ全部話そう」橋下 徹

2025/10/07公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(77点)

要約と感想レビュー

太田房江大阪府知事は減債基金取り崩し

関西万博について朝日新聞の批判本を読んだので、次は大阪万博を推進した橋下徹氏の本を読んでみました。大阪万博は堺屋太一氏の発案と言われていますが、そもそも橋下徹氏の政治家への転向が、堺屋太一氏の発案だったと知ってびっくり。

2007年、橋下徹氏は堺屋太一氏から、「もう一度輝ける大阪にしたい。そのためには大阪の政治の力を強くしなければならない。橋下さんの人生の一部を大阪に使ってくれないか」と説得されたというのです。堺屋太一氏の純粋な情熱に、橋下徹氏は政治家への挑戦を決断。2008年 大阪府知事選に出馬し、38歳で大阪府知事となるのです。

当時の橋下徹氏の大阪府政のイメージは、議員は高額な給与と海外視察旅行に明け暮れ、役人も民間より恵まれた待遇で天下りもやりたい放題。地下鉄もバスも公務員意識丸出しで、地下鉄のトイレは汚く、運賃は高い。市長選挙では現状維持の市長候補の選挙応援に明け暮れるというものでした。大阪府の補助金は、知事や市長を応援する各種団体に無条件に出されていたという。

さらに、橋下徹氏が大阪府知事となったとき、太田房江 前府知事は、積み立てていた減債基金5500億円を一般会計で使ってしまい、将来の借金の返済の目処が立たない状況でした。そこで、橋下徹氏は「問題の先送りは絶対にしなかった」と回顧するように、次年度予算を凍結し、当選から4カ月で一般会計約2兆5000億円の大阪府の予算を約1100億円削減するのです。

府民への補助金を削り、知事給与の3割カット、退職金の5割カット。公務員退職金のカット。府立施設は図書館以外は廃止。府立大学への補助金も廃止。自分の命だけでなく、妻や子どもの命まで狙われるようなこともあったという。

「橋下さんの人生の一部を大阪に使ってくれないかな」2007年11月、大阪の帝国ホテルの会議室で堺屋太一さんにそう言われたのが、僕が政治家人生を歩むきっかけだった(p75)

大阪府庁と大阪市役所の対立

大阪万博を誘致・実施できたのは、大阪維新の会によって大阪府庁と大阪市役所の関係を改善したためだと、橋下氏は分析しています。なぜなら、大阪府と大阪市はそれまでバラバラ、対立してばかりいたのです。

例えば、2008年のオリンピックに大阪市役所が手を上げましたが、大阪府庁は知らん顔で、大阪市の近隣の市町村、経済界も「われ関せず」という状態で6票しか獲得できませんでした。2009年に新型インフルが流行したときも「府立」と「市立」の公衆衛生研究所があるので感染症対策の方針はバラバラ。公立基幹病院も、府立と市立でバラバラの対応だったのです。

実際、大阪市役所の組織風土として、「大阪府に大阪市内のことについて口出しされたくない」という感情があります。一例として、吉村市長が松井知事と、大阪市の埋立地に万博やIRの誘致をしようとしたら、大阪市役所職員やOBから「大阪市の土地に大阪府の旗を立てるのか!」と批判されたという。

こうした大阪府と大阪市の足の引っ張り合いを止めるために、橋下徹氏は大阪府が必要であり、大阪府を実現するために「大阪維新の会」を作ったのです。大阪都を実現する「特別区設置法」は、2012年に成立しました。しかし、大阪都構想の住民投票は、2015年5月17日に否決されます。

現在は大阪維新の会のメンバーが大阪府知事、大阪市長であり、大阪府と大阪市の関係が改善されているとしています。だから、府立と市立の公衆衛生研究所は統合され、大阪府内全体でのコロナ対応ができたとしています。最終的には、大阪維新の会の主導で、大阪都構想の住民投票の再挑戦を目指すのでしょう。

大阪では、何事においてもカネの話で大阪府庁と大阪市役所が対立し、結局、大阪を成長・発展させるための鉄道インフラや高速道路インフラの整備、大規模開発などの巨大プロジェクトが進まなかった(p35)

大阪の成長のために

大阪万博とカジノを含む統合型リゾート(IR)を大阪の埋立地に誘致したのは、大阪市の埋立地を有効利用しようとするものだと説明しています。

大阪市は、50年前から大阪湾の開発計画を策定し、6000億円を投入して、ごみの最終処分場として大阪湾を埋め立てて、超高層ビル「WTCビル」を建設し、新しい都市を作る計画でしたが、計画どおりに進まず放置されていたのです。

そこで、橋下徹氏は大阪府知事として埋立地に万博を誘致し、カジノを含む統合型リゾート(IR)も誘致し、超高層ビル「WTCビル(ワールド・トレードセンタービル)」を大阪府庁舎として使うことを提案し、実現しました。

橋下徹氏は有識者の「大阪府は不要。大阪府庁と大阪市役所が話し合えば課題はすべて解決する」という主張を現場の現実を知らない人の主張であると否定しています。

実際、「WTCビル購入」は2008年に府議会自民党の方針になりましたが、反対派の巻き返しでWTCビル購入案は府議会で否決されてしまうのです。そこで、大阪府と大阪市が一体となって大阪発展のために動けることを目指して、松井氏たち6名の自民党府議会議員が、大阪維新の会を立ち上げたのです。

大阪の成長のためには、万博の成功やカジノを含む統合型リゾート(IR)誘致のほか・・・まだまだやらなければならないことがたくさんある。大阪全体の鉄道網整備、リニアモーターカー・北陸新幹線の新大阪乗り入れ、大阪湾岸部や大阪城東側の森之宮再開発(p118)

テレビのコメンテーターとして

橋下氏は自分を誹謗中傷してきた京都大学の藤井聡氏、橋下氏の悪口を言い続けてきたテレビ朝日の大谷昭宏氏などのテレビのコメンテーターおよび「維新政治を終わらせる!」と主張していた花谷充愉元自民党大阪府議会議員や他の議員は、批判だけで、選挙に立候補するなど政治的に行動していないことを批判しています。

その一方で、大阪維新の会に反対の立場で、2019年の大阪府知事選挙に立候補した小西 禎一氏については、大阪府の公務員として仕事を全うし、どうしても我慢できないところは政治的に決戦を挑む姿勢を素晴らしい生き様と評価しています。

現在、橋下徹氏は、テレビのコメンテーターの立場で言いたいことを言っていますが、堺屋太一氏と約束どおり、政治家として人生の一部を使い切ったという判断なのでしょう。

この本を読んで、なぜ朝日新聞が維新の会を敵視するのか、よくわからなくなりました。もう少し調査を続けます。橋下さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・知事の言うことを素直に聞く大都市市長は皆無だ・・愛知県知事と名古屋市長。神奈川県知事と横浜市長。静岡県知事と静岡市長。福岡県知事と福岡市長・・力が均衡すればするほど、お互いのメンツがぶつかり合って対立してしまう(p8)

・この大阪を何とかしたい。子どもたち、孫たちにもう少しましな大阪を残したい。そういう思いで、とりあえずそのときの生活のすべてを横に置き、政治に人生を懸けてみた・・・問題の先送りは絶対にしなかった。だから猛反発も受けた。自分の命だけでなく、妻や子どもの命まで狙われるようなこともあった(p180)

・2011年から2015年まで、僕や大阪維新の会が大阪府構想を主たる争点に掲げて選挙で何度勝っても、維新の会以外の政治家たちは大阪府構想に設計図づくりに協力してくれなかった(p106)

▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る

橋下 徹 (著)、プレジデント社

【私の評価】★★★☆☆(77点)

目次

大阪・関西万博編

第1章 今回、大阪・関西万博の誘致に成功したのはどうしてですか?

第2章 「万博誘致」までどんなドラマがありましたか?

第3章 橋下さんの政治家人生に最も大きな影響を与えたのは誰ですか?

大阪都構想編

第4章 「大阪ダブル・クロス選挙」にはどんな意味がありましたか?

第5章 一度ダメになった大阪都構想になぜ「再挑戦」するのですか?

第6章 なぜ、府知事と市長の入れ替えは「大アリ」なんですか?

第7章 メディアが知らない、橋下大阪府政のキモって一体?

第8章 大阪都構想案はどのようにして生まれましたか?

著者経歴

橋下 徹(はしもと とおる)・・・1969年生まれ。1994年 早稲田大学政治経済学部卒業。1997年 弁護士登録。橋下綜合弁護士事務所を設立。2003年 『行列のできる法律相談所』にレギュラー出演開始。2008年 大阪府知事選圧勝し、大阪府知事就任(38歳)2010年 大阪維新の会創設。2011年1大阪市長選で勝利し、大阪市長就任。2012年 日本維新の会設立。2014年 維新の党創設。2015年 大阪都構想の賛否を問う住民投票で否決される。2015年11月 おおさか維新の会創設。2015年12月任期満了で大阪市長を退任。政界引退。現在に至る

維新の会関連書籍

「維新政治の内幕:「改革」と抵抗の現場から」小西 禎一

「大阪都構想&万博の表とウラ全部話そう」橋下 徹

「ルポ 大阪・関西万博の深層 迷走する維新政治」朝日新聞取材班

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする