【書評】「100年企業の改革 私と日立」川村 隆

2025/04/22公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(77点)

要約と感想レビュー

日立製作所の経営改革

日立製作所といえば、2009年3月期決算で7873億円の純損失、自己資本比率も10%まで低下しました。その後、著者が社長となり、経営改革を行った結果、現在の日立製作所の2025年3月期の利益予想が6100億円、自己資本比率も50%近くになり、安定した優良な会社に生まれ変わったといえるでしょう。

2009年当時、69歳だった著者は日立製作所の副社長を退任し、日立マクセルの会長でした。日立製作所は若い社長ではなく、69歳の著者を改革を断行する社長として選んだのです。著者も本書に書いていますが、若い社長よりも年上の社長のほうが改革を実施しやすいという日本企業特有の事情もあったようです。

その後、著者は意思決定の迅速化のため、専務と常務は意思決定の会議から外し、著者と5名の副社長で大きな方針を決めることにしています。

その後、火力発電事業の三菱重工業との統合、三菱電機との合弁会社ルネサステクノロジをNECエレクトロニクスと経営統合、プラズマパネル事業からの撤退、テレビ自社生産終了、交通システム社の英国ロンドンへの本社移転などの経営改革を断行していくことになるのです。

上場していた5子会社にTOBを実施し、完全子会社化した・・本体の社長が子会社の社長より若い場合、改革は進みにくいが、その逆は比較的スムーズに運ぶのが日本流年功序列組織のミソである(p42)

日立製作所の失敗の原因

日立製作所の失敗の原因は、1990年代の右肩上がりの成長に慣れきって、「そのうち景気がよくなれば、よくなるだろう」といった考えがあったとしています。

実際、著者が日立製作所の副社長であった2000年のITバブル崩壊では、日立は5000億円近い巨額の赤字を計上し、希望退職を募るなど危機の時代でした。しかし、副社長であった著者自身、当時を振り返ってみると、当事者として危機意識が希薄で、日々の忙しさに流されるのを良しとし、現状から逃避しながら、懸命に働いているかたちをつくっているだけだったと反省しているのです。

経営改革のためには、過去の慣例やしきたり、しがらみからの決別が必須であり、「情」から、合理的な「理」の発想の切り替えが必要なのにできなかったのです。したがって、当時の「日立製作所」は、持株会社として「君臨すれども統治せず」方式であり、部分最適で各人が勝手に経営している状況だったという。

私たち経営者が果たすべき役割とは何か・・セレモニー的な仕事の多かった私の副社長時代のように表面上は忙しそうにしていても、中身は空っぽ(p59)

どうあるべきだったのか

著者は1991年度から1997年度まで純利益が漸減するなかで危機を察知し、経営改革を行うべきだったと反省しています。しかし、利益がまだ黒字のときにあえて経営改革を行うのは、難しかったとも告白しているのです。

もし、赤字が大きくなるまで放置せず、黒字のうちに対策を講じることができれば、事業を売却するにせよ、合弁会社を設立するにせよ、さまざまな選択肢があったはずなのです。また、早い時期に構造改革を行っていれば、内部留保を赤字の穴埋めではなく、成長のための投資に有効利用できたはずなのです。

なぜGEやIBMの経営陣が、日立よりも20~30年早く構造改革に着手できたのか、今後も欧米企業から学んでいく必要があると結論づけています。

日立よりも20~30年早く構造改革に着手したGEやIBMの経営は「さすが」というべきで、私たちは今後も欧米企業から学んでいくべきである(p22)

改革する人は出世できない

興味深いのは、著者が日立の副社長時代、1999年の全日空61便ハイジャック事件に巻き込まれたことでしょう。ハイジャック犯人は「自分で操縦して、レンボーブリッジをくぐってみたかった」と機長を刺殺し、墜落寸前までいきますが、たまたま同乗していた山内機長がコクピットに突入し、操縦桿を奪い返し墜落を逃れたのです。著者はこの経験から、人はいつ死ぬかわからないのだから、毎日を大切に生きなければ、と自覚するようになったという。

しかし、その後著者は副社長としては積極的に会社を改革しようとはしなかったわけで、裏を返せば、何もしない人だったから副社長まで出世したとも言えるのかもしれません。改革したいけれど、改革する人は出世できないというのが日本の大企業の実情かもしれないと感じました。がんばろう!日本!

川村さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・まずは、事業が劣化してきたことを、その事業の(営業)利益が連続的に低下傾向にあるかで判定する・・黒字だが、じりじりと業績が悪くなっているときなどが問題である(p74)

・次期社長候補を何人か選び、それを本人にも取締役会にも伝えた。だから取締役会での審議や報告に候補者がやってきたときには、社外取締役も彼らの説明や質疑を聞いて、その後の人物判定の議論に参加することができた(p180)

・会社のなかの各層のリーダーたちには、「自分の持ち時間のうち20%を部下の教育に振り向けるよう心がけよ」と言ってきた(p97)

・よい人生を送っている人は、仕事でも趣味でも、自分が深い興味を感じ、やっていると楽しくてたまらないことを持っている人だろう。つまり、生きがいを持っている人である(p183)

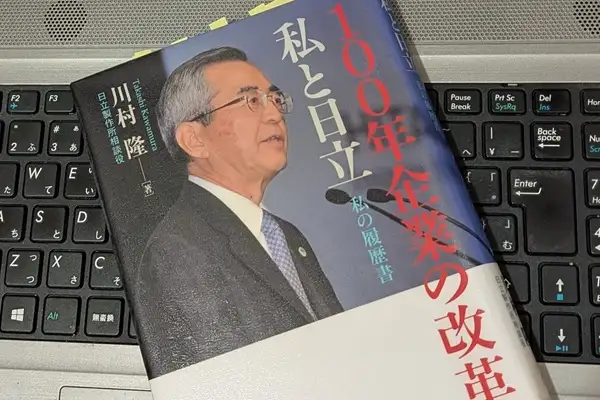

▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る

川村 隆(著)、日経BPマーケティング

【私の評価】★★★☆☆(77点)

目次

序章 100年企業の改革

第1章 日立の経営改革

第2章 痛みを伴う改革の実践-私の経営論

第3章 受け継いだもの

第4章 私と日立

第5章 よい人生とは

著者経歴

川村 隆(かわむら たかし)・・・日立製作所相談役。1939年、北海道生まれ。1962年東京大学工学部電気工学科を卒業後、日立製作所に入社。電力事業部火力技術本部長、日立工場長を経て、1999年副社長就任。2003年日立ソフトウェアエンジニアリング会長、2007年日立マクセル会長などを務めるが、日立製作所が7,873億円の最終赤字を出した直後の2009年、執行役会長兼社長に就任、同社再生を陣頭指揮する。黒字化の目途を立てた2010年に社長を退任、2014年には取締役会長を退任し、現職。2010~2014年日本経済団体連合会副会長、2014年からみずほフィナンシャルグループ社外取締役、2015年からカルビー株式会社社外取締役も務める

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする