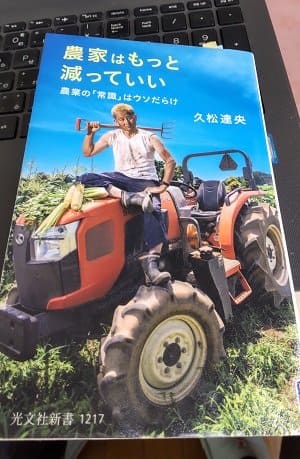

【書評】「農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ」久松 達央

2022/10/14公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★★(91点)

要約と感想レビュー

有機野菜の直接販売

著者は20代から野菜を自社で有機栽培し,個人消費者や飲食店に直接販売する農業を行っているという。「畑のオーナー制」というように同じ畑から採れる野菜を1年を通してお届けすることで、季節とともに変化していく種類と味を楽しめるサービスなのです。

著者がなぜ農業をやっているのかといえば、美味しいから買ってください!ではなく、お客さんの「美味しかった」という感想に「でしょ!」と言いたいのです。自分が食べて美味しいと感じる野菜をお客様に提供して、共感してもらうという関係性を目指していることがわかります。

一人でこなせる面積のビニールハウスで美味しいトマトを地元の常連の固定客だけに売る。限定生産のこだわりのりんごを、口コミで広がったお客さんにだけ買ってもらう(p95)

ニーズに合わせた生産ができていない

現在の農業政策は、コストの高い生産者に合わせた高単価を維持するために生産調整を行っているため、もっとも効率的に生産できる事業者に主食米をつくらせない構造になっているという。著者に言わせれば、効率的な事業者への集約が進めば、そもそも単価維持のために政府が市場に介入する必要はないのです。

また、「野菜が売れなくて困る」という農家がいるらしいのですが、著者に言わせると消費者のニーズに合わせた生産ができていないのが原因なのです。例えば、多くの野菜を仕入れる加工業者や小売業者が国産野菜を仕入れたくても、大量に同じ品質の野菜を供給できる事業者がいないので輸入したり、自社で農園を作るわけです。

現在の日本の農業は、「後工程引き取り」ではなく「前工程押し込み」・・生産が、後工程の需要の変化に同期していないのです(p71)

過保護が農業を衰退させている

私が前から疑問に思っていたのが、スーパーにオランダのパプリカやニュージーランドのかぼちゃが置いてあることでした。輸送費を差し引いても日本の農業が太刀打ちできないとは、何か理由があるのかな?と疑問に思っていたのです。

この本を読んで、京セラの稲盛さんが「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり」と言っていたように、農業振興のためにと援助をしてきましたが、過保護となり農業を衰退させることになったのです。本気で農業のことを考えた施策は、厳しく非情に見えるはず。小善で農家が育つわけではないのです。

現在、著者は適切なチームとは何かをひたすら考えているという。自分一人の力には限界があり、チームで活動する必要があるのです。著者は、自分の思い通りに仕事をしたくて独立したのに、結局は組織から逃げることはできなかったと述懐しています。

農業の現状だけでなく、独立して市場を見つけチームを作っていく難しさを伝えてくれる一冊でした。農業だけでなく、独立を考えている方にもおすすめします。★5とします。久松さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・行政担当者の中には、真面目で善意にあふれた人も多く存在します・・・その奮闘も虚しく、十分な成果は出ていません・・真面目に愛を持って接すれば起業家が育つほど、世の中は甘くありません(p236)

・起業して20年以上になる今の私でも、悩みでご飯が喉を通らないことや、将来が不安で眠れない夜は年に何度もあります(p254)

・現在の農薬には厳しい規制が敷かれており、正しく使用する限り、農作物に残留するようなことはほとんどありません(p267)

・有機だから高く売れるのではなく、高く売れる人だから有機でできる(p303)

【私の評価】★★★★★(91点)

目次

第1章 農家はもっと減っていい

第2章 淘汰の時代の小さくて強い農業

第3章 小さくても売れる 淘汰の時代の弱者の戦略

第4章 難しいから面白い ものづくりとしての有機農業

第5章 自立と自走 豊かな人を育てる職業としての農業

第6章 新規就農者はなぜ失敗するのか

第7章 「オーガニック」というボタンの掛け違い

第8章 自立した個人の緩やかなネットワーク

第9章 自分を「栽培」できない農業者たち

著者経歴

久松 達央(ひさまつ たつおう)・・・㈱久松農園代表。1970年茨城県生まれ。1994年慶応義塾大学経済学部卒業後,帝人㈱を経て,1998年に農業に転身。年間100種類以上の野菜を自社で有機栽培し,卸売業者や小売店を経由せずに個人消費者や飲食店に直接販売するDtoC型農業を実践している。生産・販売プロセスの合理化と独自のブランディングで、経営資源に恵まれなくとも、補助金や大組織に頼らずに少数精鋭のチームが自分の足で立つ「小さくて強い農業」を標榜する。他農場の経営サポートや自治体と連携した人材育成も行っている。

農業関連書籍

「バターが買えない不都合な真実」山下 一仁

「農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ」久松 達央

「誰が農業を殺すのか」窪田新之助, 山口亮子

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする