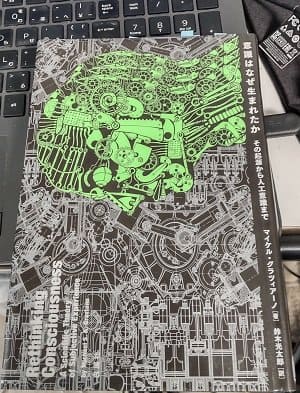

「恐竜はなぜ鳥に進化したのか―絶滅も進化も酸素濃度が決めた 」ピーター・D. ウォード

2017/07/01公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(70点)

要約と感想レビュー

動物の進化と、大気の酸素・二酸化炭素濃度との関連を考える一冊です。石炭が作られた時代(石炭紀)に酸素レベルは30%にまで上昇し、二酸化炭素レベルが急減しました。そのためなのか地球は、寒冷化しています。それとも、寒冷化したから二酸化炭素レベルが急減したのでしょうか。

その一方で、酸素濃度の上昇に伴い動物、昆虫は巨大化しています。これは昆虫が巨大化したから酸素濃度が上昇したのではなく、植物が増えて酸素濃度が上昇したから動物・昆虫が巨大化したのでしょう。

・石炭紀という名前は、地球上で今日発見される石炭のほとんどがこの年代に起源をもつという事実からきている。この時代には、酸素レベルが目を見張るような形で上昇し、石炭紀の最後から次のベルム紀に入るところでは、酸素レベルは最終的に35%近くにまで登りつめ・・(p165)

そして三畳紀に入ると、急激な酸素濃度の低下、二酸化炭素の濃度が上昇します。そして地上からは動物がいなくなってしまいました。そしてこの低酸素に適応した恐竜と哺乳類だけが生き残ることになったらしいのです。そして恐竜の呼吸器は低酸素でも適応できる鳥類の呼吸器と似ており、鳥類こそが低酸素を生き延びた恐竜を祖先としていると推察しています。

・鳥類において気嚢を入れ込むのに必要とされる特殊な骨の形状が、竜盤類恐竜の骨にもみられることを示した点にある・・同じ(あるいは相同な)骨に同じ形の空洞があるのである(p274)

これだけ酸素濃度と、二酸化炭素濃度が変わるのかとびっくりしてしまいました。酸素濃度が10%まで下がったのが3億年前ですから、けた違いの昔なのでイメージが湧きません。ウォードさん、良い本をありがとうございました。

この本で私が共感した名言

・鳥類が哺乳類にとって命取りの高さに存在できるだけでなく、この酸素の乏しい空気の中で、飛翔という、動物界で知られているかぎりもっとも極端な身体活動をおこなうこともできるという事実は、まったく不思議としか言いようがない(p10)

・カンブリア紀は主として三葉虫に影響を与えた一連の小規模な絶滅事件によって終わったのだが、この多様性の急落は束の間のことで、そのあとに、海にすむ動物の種類、ことに石灰質の殻を形成する生物の数の膨大な増加がつづいた。(p131)

・翅開張50cmのトンボの化石について書いた。75cmの翅開張をもつさらに大きなトンボの化石さえ、石炭紀には見つかっている・・翅開張48cmのカゲロウ、体長1m(あるいはそれ以上)のヤスデやサソリがあげられる(p176)

・2億5000万年前あたりで、途方もない規模の壊滅的な大量絶滅が、陸も海も同じようになめつくした・・地球上の全生物種の90%が絶滅したというのが、世界の生物多様性が受けた打撃だとみなされている。この事件がペルム紀絶滅である(p202)

・ペルム紀の絶滅の引き金となった大気成分の重要な二つの変化は、酸素濃度の急激な低下と二酸化炭素濃度の急激な上昇であった・・ペルム紀初期に達していた35%という最高の濃度から、三畳紀初期にはたぶん12%という低い値にまで、三分の二も下落したらしい(p208)

・いかなる哺乳類も、標高4200メートル以上では繁殖することはできない。そしてこの酸素レベルはジュラ紀初期の酸素レベルに対応する(p341)

この記事が参考になったと思った方は、

クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

文藝春秋 (2010-10-08)

売り上げランキング: 80,947

【私の評価】★★★☆☆(70点)

目次

第1章 哺乳類の呼吸とボディ・プラン

第2章 地質年代における酸素濃度の変化

第3章 カンブリア紀大爆発はなぜ起こったのか

第4章 オルドビス紀―カンブリア紀爆発の第二幕

第5章 シルル紀=デボン紀―酸素量の急上昇が陸上進出を可能にした

第6章 石炭紀=ペルム紀初期―高酸素濃度・火事・巨大生物

第7章 ペルム紀絶滅と内温性の進化

第8章 三畳紀爆発

第9章 ジョラ紀―低酸素世界における恐竜の覇権

第10章 白亜紀絶滅と大型哺乳類の台頭

第11章 酸素の未来を危ぶむべきか?

著者経歴

ピーター・D・ウォード(Peter D. Ward)・・・アメリカ・ワシントン大学(シアトル)の古生物学、地球・宇宙科学教授。生物の大量絶滅と進化を専門とする。NASAで宇宙生物学研究も行っている

恐竜関係書籍

「恐竜はなぜ鳥に進化したのか―絶滅も進化も酸素濃度が決めた 」ピーター・D. ウォード

「ザ・パーフェクト―日本初の恐竜全身骨格発掘記: ハドロサウルス発見から進化の謎まで」

コメントする