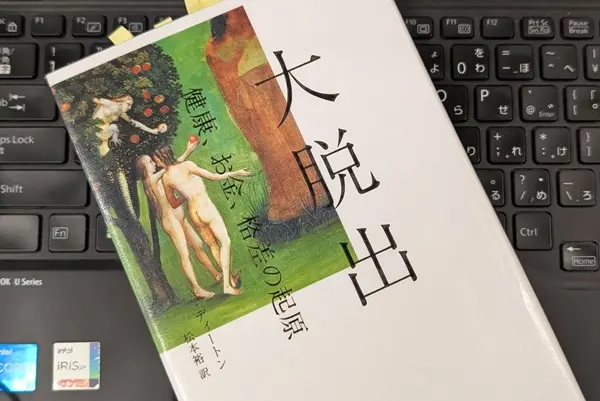

【書評】「大脱出 健康、お金、格差の起源」アンガス・ディートン

2025/07/16公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★☆☆(77点)

要約と感想レビュー

経済成長と幼児死亡率に因果関係はない

人類がいかに貧困と死から逃れようとしてきたのか、研究しているディートンさんの一冊です。前半は平均余命、乳幼児死亡率や平均所得などのデータを分析していきます。

現在でもワクチンで予防できる病気で死ぬ子どもが年間200万人もおり、国別に見ると健康に格差が生まれています。もちろん世界全体で見れば、1950年から世界の国々では、乳幼児死亡率が一貫して低下しており、医療環境は改善しているのです。

興味深いのは、1950年以降の世界の幼児死亡率を縦軸に、経済成長を横軸に取ったバブルチャートを作ってみると、経済成長と命を救うこととの間にまったく因果関係がないのです。これは知識の普及によって、死亡率は低下してきましたが、経済成長するかどうかは別の問題ということなのでしょう。

アメリカ合衆国の平均余命は1900年の47.3年から、2006年には77.9年にまで延びている・・・100年ちょっとの間に寿命が30年も伸びるというのは並外れた成果(p74)

格差は発展の副産物

経済成長は、貧困層を減らします。特に人口の大きい中国とインドの経済発展は、世界の貧困層を減らしました。

その一方で、格差も拡大します。特にアメリカでは、1980年以降、納税者の下位90%の人々のインフレ調整後税引き前所得は年間0.1%しか伸びず、上位1%では2.35倍に増えているという。フランスの人口の下位99%は、アメリカの人口の下位99%よりも平均所得を伸ばしているというのですから、アメリカはトップ1%の人だけ所得増加が大きいのです。

アメリカの底辺の20%の家計所得は減少していませんが、これは女性が労働力として加わって世帯所得を下支えしているからだという。経済発展は貧困層を減らすが、同時に格差も拡大するのというのが、著者の分析結果なのです。

格差はしばしば、発展の副産物として生まれる。誰もが同時に金持ちになれるわけではない(p14)

経済成長する国の条件

では、発展する国と、発展しなかった国の差は、どこにあるのでしょうか。

50年前に貧しかった国のほとんどが、中国やインドそして香港、シンガポール、韓国、台湾などを模倣することができないままなのです。著者の観察では、経済成長には人材、資金、機会、環境、政府といった多くの条件が必要となります。

いかに成長の芽を植えたとしても、権力者や指導者が自らの利益のためだけに搾取したり、事業を禁止したりしたりしてしまうことがあるのだという。したがって、質の悪い政府が支配する貧困国に資金を与えても、貧困を撲滅するどころか長引かせる結果になるというのが著者の主張なのです。

マイクロファイナンスのプロジェクトの普及は、女性がどのくらいうまく組織され、男性が女性にどの程度を許すかによって左右される(p310)

資金援助だけで経済は発展しない

しかし、現在は貧困国にお金を渡せば世界の貧困はなくなるはずだという間違った信念に基づき、国際援助が行われ続けているという。

例えば、アフリカのベナン、ブルキナファソ、コンゴ、エチオピア、マダガスカル、マリ、ニジェール、シエラレオネ、トーゴ、ウガンダでは、近年の援助が政府支出の75%を超えています。このような海外からの莫大な援助金の流入は、内戦のリスクを高めるだけでなく、大臣や官僚のスイス銀行残高を増やすだけだというのです。

援助を行うNGOについても、資金を集めるために失敗を報告せず、成功を誇張する強い動機があり、現地の実態はわかりずらいのです。

援助は続くのでしょう。ディートンさん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・砂糖と綿を例に挙げると、富裕国への補助金のために世界価格が引き下げられ、貧しい農家が収入を増やす機会を奪ってしまう(p344)

・「太るエイズ」は開発機関の官僚や海外コンサルタント、医療専門家がかかる病気で、リゾート地での豪華な学会やワークショップに出席し、高給を稼ぎ、どんどん肥えていく(p331)

・大躍進政策・・・1958年には50歳近かった中国の平均余命は、1960年には30歳未満にまで落ち込んでいた。そして五年後、毛沢東が殺戮をやめた途端、55歳近くまで上昇したという(p53)

▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る

アンガス・ディートン(著)、みすず書房

【私の評価】★★★☆☆(77点)

目次

本書で語ること

世界の幸福

第1部 生と死

第2部 お金

第3部 助け

著者経歴

アンガス・ディートン(Angus Deaton)・・・プリンストン大学の経済学部教授。専門分野は健康と豊かさ、経済成長の研究。イギリス生まれ。米英の市民権を持つ。ケンブリッジ大学とブリストル大学で教鞭を執ったのち、プリンストン大学に移籍。 2009年にはアメリカ経済学会の会長を務める。現在の研究テーマは、インドをはじめとする全世界の貧困の計測。

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする