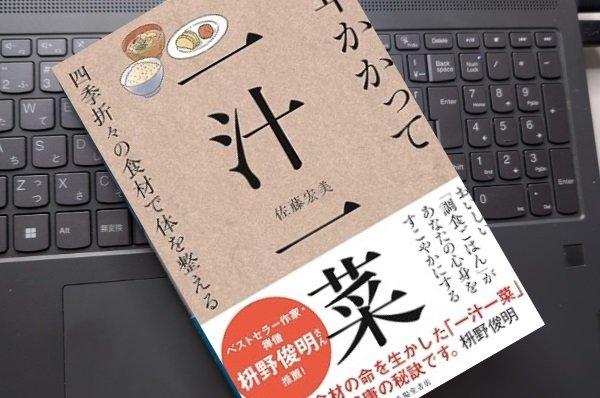

【書評】「30年かかって一汁一菜 四季折々の食材で体を整える」佐藤宏美

2025/02/03公開 更新

Tweet

【私の評価】★★★★★(91点)

要約と感想レビュー

一汁一菜が健康のカギ

著者は20代までは自炊せず、ファストフードや外食で済ませていたという。そのためか体調が優れず、31歳のときには、手足がしびれて救急搬送されたこともありました。自分の健康に不安を持った著者は、玄米菜食の東城百合子先生に学び、「一汁一菜」が健康のカギとわかってきたという。

「一汁一菜」とは、玄米ごはんか雑穀ごはんに、具だくさん味噌汁と漬物がつきます。玄米に含まれていない栄養素を補うのが「具だくさん味噌汁」と漬物類なのです。

毎日食べ続けられる「健康食材」とは・・・古くから日本人が食べてきた「お米」です(p10)

玄米は完全栄養食

納得性が高かったのは、お米をすりつぶす臼歯が、人間の32本の歯のうち20本もあることでしょう。つまり、人間は穀物を6割食べるように最適化されているのです。

穀物としては栄養素を削り取った「白米」ではなく、完全栄養食である「玄米」が望ましいのです。玄米は硬いイメージがあるかもしれませんが、圧力釜や土鍋を使えば、美味しく炊くことができるという。

玄米の代わりにヒエ、アワ、キビの雑穀や、黒米、赤米などの古代米、発芽玄米などを混ぜ込んで食べてもいいのです。

人間の歯の本数は親知らずも含めて32本ありますが、食べ物をすりつぶす臼歯は20本あります。この臼歯は「お米をすりつぶすための歯」だといわれています(p98)

旬の食材を料理に取り入れる

四季折々の「旬の食材」を、料理に取り入れるというのも合理的でしょう。旬の食材は、価格が安く、栄養に富んでいるからです。

「一菜」としてはたくあんなどの「漬物」や納豆などの「発酵食品」も最適です。もう一品ほしいのであれば、大豆や煮豆などの大豆加工品を取り入れるとバランスがよいという。

「冷えは万病のもと」といいますが・・・からだをあたためる「陽」の食材を積極的に取り入れてください。例えば、ゴボウ、ニンジン、カボチャ、レンコンを使った味噌汁(p85)

子ども食堂「おりざの食卓」

著者は子ども食堂「おりざの食卓」を運営することで、孤食になりがちな子どもや高齢者に夕食の場を提供しています。みんなで「一汁一菜」の夕食をともにすることで、たくさんの人が元気になるという確信があるのです。

感謝の心をもって食べること、生きることが大切であると実感しました。佐藤さん、良い本をありがとうございました。

| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |

この本で私が共感した名言

・「足るを知る」も「毎日のごはん」から始めよう・・衣食住が満たされていることほど幸福なことはないと思うのです(p95)

・体調が優れないときには、おかゆにして、梅干し1個を入れて食べれば、からだの不調がすっとほどけます(p11)

・梅醤番茶(うめしょうばんちゃ)・・種をとった梅干し1個をつぶし、しょうゆ1,2滴とすりおろしたショウガ汁に熱い番茶を注ぐ飲み物です(p148)

【私の評価】★★★★★(91点)

目次

第1章 禅の教え「調食」は食の基

第2章 四季を愛でながら健康になる「調食ごはん」

第3章 「一汁一菜歳時記」―春夏秋冬を彩る健康レシピ

第4章 「医食同源」は自然が教えてくれた知恵袋

第5章 人生の羅針盤は「自然に寄り添って生きる」

著者紹介

佐藤宏美(さとう ひろみ)・・・家族相談士。食養生コーディネーター。専業主婦の傍ら、 任意団体のメンバーとして料理教室などを運営する。31歳のときに、原因不明の体調不良に 見舞われ、半年で17kgも痩せて検査をするも、異常は発見されず。食事が根本原因だと判明した。そこから食に対する概念が180度変わり体調は上向き、「食」が体と心に大きく影響をすることを体感。現在は料理教室「おりざの家の自然食料理教室」や子ども食堂「おりざの食卓」を開催し、のべ2万人に自然食の提供を行っている。食を通して「自然に添った生き方」の学びを伝え続けての活動を30年継続している。

子どもの居場所関連書籍

「生きづらさを価値に! : 傷ついた人の力を信じる男の物語」武田和浩

「30年かかって一汁一菜 四季折々の食材で体を整える」佐藤宏美

「学校に行けない子どもの気持ちがわかる本」今野 陽悦

この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。

↓ ↓ ↓

![]()

![]()

この記事が気に入ったらいいね!

コメントする